ウォータースライドとは?

ウオータースライドはプール施設の遊具施設として近年、様々な形態のスライダーが出現しています。

人工的に水を流した水路の中を、浮き輪、ボートを使用して滑ったり、水着のままで滑走する滑り台が一般的なウオータースライドとして受け入れられています。

1990年(財)日本建築センター内に遊戯施設研究委員会が設けられ、安全基準・構造計算規準・運行管理規準について検討され、構造規準(案)が作成されました。その本文にウオータースライドは以下のように定義されています。

『ウオータースライドとは、曲線又は直線の傾斜する滑走路内に水を流し、これを媒介として、滑走者が直接または専用補助用具(マット、浮輪等)を使用し当該滑走路内を滑り降りる遊戯施設をいう。』

▲

ウォータースライドの歴史

1963年(昭和38年)千葉県船橋ヘルスセンターに「大滝すべり」がオープンしました。

直線の滑走路が10レーン、リフトでスタート台まで昇れるようになっている、初めての本格的なウォータースライダーの出現です。

(注) 現在、船橋ヘルスセンターの跡地は大ショッピングモール「ららぽーと」になっています。 |

|

昭和40年代(1965年〜1974年)の日本では、県民プール、市町村民プールの建設ブームで、たくさんの「ウォータースライダー」が建設されました。

(注) 平成2年頃までは「ウォータースライダー」と称していましたが、(財)日本建築センターの遊戯施設技術研究委員会の報告書に「ウォータースライド」と記載されたことから呼称を改めました。 |

|

1985年(昭和60年)「多摩健康づくり総合センター」に設置されたウォータースライドは、建設省の指導で遊戯施設として建築基準法第38条により(財)日本建築センターの個別評定を受け、建設大臣の個別認定を取得して建設されました。

以後、高低差4メートル以上のウォータースライドで個別認定を取得して建設されたものは、建築基準法第12条に基づき「定期検査報告」提出の義務が課せられるようになりました。 |

|

1989年(平成元年)ウォータースライドの製造や建設に関係する13の企業が「日本ウォータースライダー工業会」を創立しウォータースライドの安全を目指して活動を始めました。 |

1998年(平成10年)5月第1回ウォータースライド(遊戯施設)の運行、維持管理に関する講習会を「東京都、大阪府、(財)日本建築設備・昇降機センター」の後援と各関係団体の協賛を得て当協会主催で開催した。以後毎年開催しています。 |

|

2000年(平成12年)5月31日建設省告示第1419号、第1426号にウォータースライドが規定され、高低差4メートルを超える施設は工作物確認申請を承けて建設することになりました。 |

2007年(平成19年)4月1日ウォータースライドの設計、製造、建設にかかる安全規準等が整備されたこととして、ウォータースライドの「運行管理」「維持管理」を中心とした安全を目指す団体として「日本ウォータースライド安全協会」と名称を改め活動を続けています。 |

▲

ウォータースライドに関する法令・規格

ウオータースライドは、遊戯施設として工作物の指定を受け、建築基準法の適用を受けます。(ただし、スタート位置と着水レベルの高低差が4m以下の場合には適用外となります。)

建築基準法の適用により、所有者は確認申請、完了検査、維持保全に関する義務が生じます。

●設置に関する関連法規・規格

| 建築基準法第6条 |

建築物の建築等に関する申請及び確認 |

| 建築基準法第88条 |

工作物への準用

(工作物で政令の指定するものは建築基準法の適用対象とすることができる根拠となる規定) |

| 建築基準法施行令第138条 |

工作物の指定

(工作物で政令が指定するものを具体的に示す規定。ウオータースライドは本条2項二号に適用されます)

|

| 建築基準法施行令第144条 |

遊戯施設

(構造上安全である事を要求する規定) |

| 建設省告示第1426号 |

遊戯施設の客席部分の構造方法を定める件

(法144条の規定により、具体的に規準を定めた規定) |

| 建設省告示第1419号 |

遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保する事ができる構造方法を定める件

(法144条の規定により、具体的に規準を定めた規定) |

ウオータースライドの構造規準

同解説(案)1992年 |

日本建築センター個別評定の判断基準として遊戯施設技術委員会にて検討された基準 |

▲

ウオータースライドの所有者は維持保全の観点より定期検査及び特定行政庁への報告が必要です。建築基準法は状態を規定した法律であり、施設が常時適法状態に維持される事を目的としています。

●維持保全に関する関連法規・規格

| 建築基準法第8条 |

維持保全

(所有者は施設を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない) |

| 建築基準法第12条 |

報告・検査等

(専門技術者による定期検査とその報告について義務付けている規定) |

| JIS A 1701 |

遊戯施設の検査標準

(遊戯施設全般について検査項目、方法、判定基準について詳細を定めた規格) |

| 平成20年国土交通省告示第284号 |

遊戯施設の定期報告における検査項目、検査事項、検査方法及び検査結果の判定基準並びに報告書の様式を定める件 |

▲

ウオータースライドの所有者は建築基準法第8条第2項に基づく建築物の維持保全計画に準じて「ウオータースライド施設の維持保全計画書」及び「ウオータースライド施設の運行管理規定」を作成し、常備しておく事が必要です。

●維持保全の関連基準

| (財)日本建築設備・昇降機安全センター |

「遊戯施設の維持保全計画書の作成手引き」及び「運行管理規定の作成手引き」 |

▲

ウォータースライドの種類

ウォータースライドは昭和30年代(1960年代)に建設されてから約50年の歴史があります。最初は児童公園に設置されている滑り台をプールに設置し水を流す程度の簡単なものでしたが、昭和40年頃(1965年)の高度成長期に多くのレジャープールが建設され、それに伴いウォータースライドの規模も大型化し、また多様な形状の施設が造られるようになりました。

こうしたなか、ウォータースライドを計画、設計、製造、建設、運営する上で分類する必要ができたことから、平成4年(1992年)に(財)日本建築センター遊戯施設研究委員会の研究報告書の中でウォータースライドの分類がまとめられました。

概要は以下の通りです。

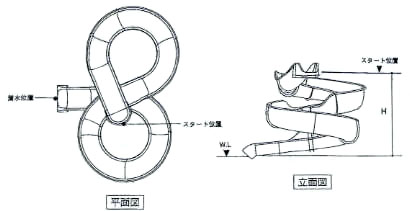

1.滑走路のレイアウト(平面)形状の違いによる分類

- 1-1.直線形状のウォータースライド

- スタート部から着水プールまで滑走路が直線であること。勾配は一定、または途中で変化するものもあります。

|

|

- 1-2.曲線形状のウォータースライド

- スタート部から着水プールまで滑走路が曲線と短い直線の組み合わせにより蛇行、周回する平面形状のウォータースライド。勾配は途中で変化するものがほとんどです。

|

|

- 1-3.曲線と直線を連結した形状のウォータースライド

- スタート直後から滑走路途中まで曲線型のコースレイアウトで着水プール直前が15メートル以上の直線滑走路になっているものをいいます。

|

|

- 1-4.1-1から3までに該当しない特殊な形状のウォータースライド

- ①コースレイアウト途中にすり鉢形状滑走路があるのもの(写真一番左)

②でこぼこのコブで構成された滑走路のもの(写真左から2番目)

③滑走路がメガフォーン状(写真右から2番目)またはメガフォーンを縦半割状にした滑走路のもの(写真一番右)などです。

|

|

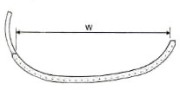

2.滑走路の断面形状の違いによる分類

- 2-1.半円筒型の滑走路

- 滑走路の断面が半円形またはU型の形状のものをいいます(上図)

*4人乗り以上の大型ボート利用する幅広滑走路も半円筒形状の仲間として分類しています(下図)

|

|

- 2-2.円筒型の滑走路

- 滑走路の断面が円形のものをいいます。

|

|

- 2-3.角溝型の滑走路

- 滑走路の断面が角形の樋状のものをいいます。

|

|

- 2-4. 2-1から3までに該当しない特殊な形状の滑走路

- 1-4に分類している形状のほとんどが特殊なものとして該当します。

|

|

3.滑走路勾配(滑走スピード)の違いによる分類

- 3-1.緩勾配のウォータースライド

- 平面が直線形状で平均勾配が20度以下、曲線形状で平均勾配が15度以下のウォータースライドで滑走速度が15〜20km/hr程度のものをいいます。

|

- 3-2.急勾配のウォータースライド

- 平均勾配が30度以下、最大勾配が45度以下のウォータースライドで滑走速度が20〜30km/hr程度のものをいいます。

|

- 3-3.超急勾配のウォータースライド

- 最大勾配が45度を超え最高滑走速度が40km/hrを超えるものをいいます。

|

|

4.滑走路表面材質の違いによる分類

- 4-1.繊維強化プラスチック製(FRP)の滑走路

- 工場で成型された多種類のFRP製滑走路パーツを現地で組み立てたもので、曲線ウォータースライドのほとんどがFRP製です。

|

|

- 4-2.金属製の滑走路

- ステンレス板やアルミ板、鉄板などの金属で滑走路を成型したウォータースライドで滑走面に塩化ビニールシートを貼り付けたものや塗装したもの、ステンレス板を磨き仕上げしたもので1960年代に日本で開発されました。

|

|

- 4-3.鉄筋コンクリート製の滑走路

- 鉄筋コンクリートで滑走路の構造を造り、モルタルや人造石研ぎ出しにて成型したウォータースライドです。ほとんどの施設は傾斜地に造られますが小型のものでは魚類や動物などをかたどったものも多くみられます。

|

|

- 4-4.ソフトマット製の滑走路

- FRP、金属、コンクリート製の滑走路下地にソフトマットを貼り付けトップコートで表面仕上げをしたウォータースライドです。ウレタンフォームで成型したコブを途中に配置した特殊形状のものもあります。表面が柔らかいので転倒しても痛みを感じないことが利点です。

|

|

- 4-5.キャンパス製(テント布)の滑走路

- テント布(帆布)を張って滑走路を造ったウォータースライド。小型の施設では鉄骨製架台にロープで取り付けたものが多く、大型のものでは鉄骨や鉄筋コンクリートで架台やスロープを造成し、テント布製のエァーチューブを並べた上にテント布を張ったものもあります。

|

|

5.滑走方法の違いによる分類

- 5-1.ボデイスライド

- 滑走者が座位または仰向けの姿勢で滑走する方法をいいます。

|

|

- 5-2.マットを敷いた滑走

- ソフトマット(巾60センチ×長さ120センチ位の大きさ)の上に座位またはうつ伏せの姿勢での滑走する方法です。

|

|

- 5-3.浮き輪に乗って滑走

- 1人から4人乗りまで形状も様々な浮き輪に乗って滑走する方法をいいます。

|

|

▲

|